L’école africaine à l’épreuve : quelle voie après l’héritage colonial ?

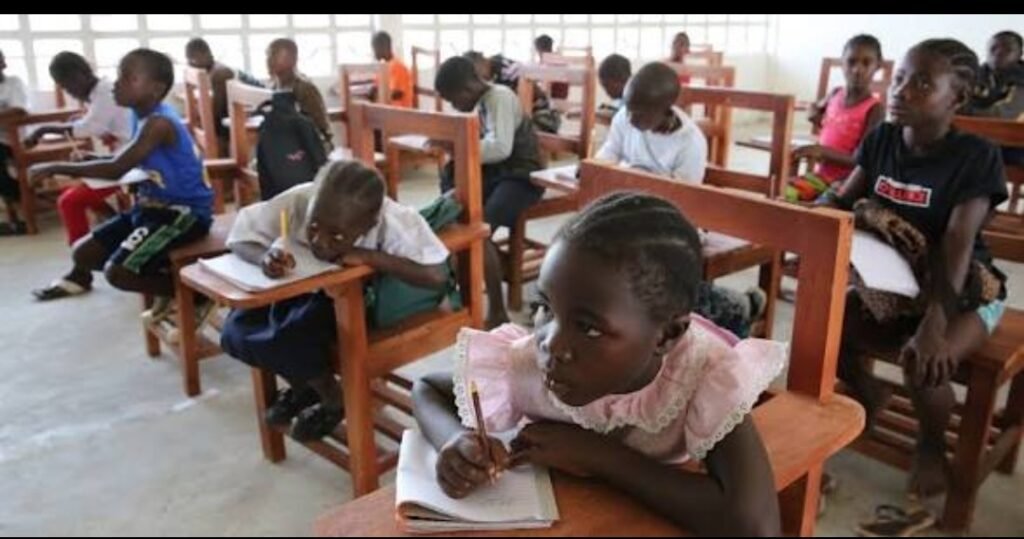

L’école africaine porte encore les cicatrices d’un système importé. Face aux urgences du XXIᵉ siècle, des nations — parmi lesquelles la Guinée — cherchent à tracer une voie propre, ancrée dans leurs cultures, leurs langues et leurs besoins.Au moment de la colonisation, les administrations imposèrent des programmes, des langues et des structures qui servaient leur domination. L’objectif implicite : former une élite limitée, utile à l’administration, mais étrangère aux peuples colonisés. Après les indépendances, beaucoup d’États ont hérité de cette architecture sans la déconstruire.La langue officielle d’enseignement, à travers nombre d’états francophones ou anglophones, reste celle de l’ancien colonisateur — un choix qui rend opaque l’accès au savoir pour des millions d’élèves. Les savoirs autochtones sont restés périphériques, les manuels conçus hors du continent dominent encore les bibliothèques scolaires.En 2021, 244 millions d’enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans étaient hors de l’école dans le monde. Sur ce total, une forte proportion se trouve en Afrique subsaharienne. Un enfant sur cinq en âge primaire en Afrique subsaharienne est hors du système scolaire. En Afrique, plus de 20 % des enfants entre 6 et 11 ans ne sont pas scolarisés. Le taux d’alphabétisation des adultes en Guinée est faible : en 2021, il s’établit autour de 45,33 %. Le taux de scolarisation primaire brut atteint 97,96 % pour 2021, selon les données de l’UNESCO. Le taux d’achèvement du primaire diffère fortement selon le genre : en 2021, 56 % pour les filles et 70 % pour les garçons. Le système éducatif guinéen demeure sous-financé et inégal : les infrastructures sont insuffisantes, les enseignants peu nombreux ou mal formés, le taux de répétition élevé. Dans certaines classes rurales, il n’est pas rare de compter jusqu’à 100 élèves par enseignant. Une enseignante témoigne : « Dans notre localité, nous faisons cours à 90 élèves. Beaucoup peinent simplement à suivre ».Un inspecteur dans une province ajoute : « Le programme reste le même qu’à l’époque coloniale, mais nos enfants n’y trouvent plus sens ni connexion à leur vie quotidienne ».Ces propos convergent vers une évidence. Les élèves s’aliènent quand l’école ne leur parle pas. L’écart entre instruction formelle et réalité locale s’accentue.Tentatives de rupture : vers une école « par et pour l’Afrique »L’UNESCO a encouragé l’introduction de la General History of Africa dans les programmes scolaires pour contrebalancer des narrations eurocentrées et valoriser l’histoire propre du continent.Plusieurs pays africains s’orientent vers la « décolonisation des curricula » : réintégrer les savoirs locaux, les langues nationales et les traditions orales.En Guinée, des réformes du cycle fondamental visent à rendre les curricula plus cohérents, à piloter le système avec rigueur, et à ajuster les méthodes.Dans le cadre de l’Agenda 2030 / SDG 4, l’Afrique est appelée à renforcer l’équité, à étendre l’accès à l’enseignement secondaire, à revaloriser la qualité de l’enseignement et à soutenir les apprenants en difficulté. Le financement public à l’éducation demeure très bas : dans plusieurs pays, le budget éducatif reste en dessous du seuil recommandé par l’UNESCO.La traduction concrète des réformes souffre de lacunes : absence de ressources, de formation des enseignants, lenteur administrative.Les influences extérieures restent puissantes, manuels importés, méthodes conçues hors continuité culturelle. Le manque de données fiables et comparables freine l’évaluation objective des progrès.Enjeux pour l’avenir : quel pari pour le continent ?Si l’Afrique ne parvient pas à refonder son école, elle risque de maintenir une dépendance structurelle — intellectuelle, culturelle, économique. Mais une éducation repensée peut : Affirmer une identité éduquée, ancrée dans les cultures locales; Améliorer l’apprentissage en recourant à des langues que les élèves maîtrisent; Favoriser la pensée critique et renouveler les perspectives nationales; Réduire les inégalités lorsqu’on offre aux filles, aux zones rurales et aux minorités scolaires des chances égales.Il faudra un engagement durable politique, budgétaire, sociétal pour passer du discours à l’acte. La formation des enseignants, la co-construction des programmes avec les communautés, le suivi rigoureux, l’innovation pédagogique sont des pivots non négociables.L’école africaine se tient à l’aube d’un choix : continuisme ou renaissance. L’indigence d’un modèle imposé ne garantit aucun avenir, mais l’audace d’une refondation peut transformer des destins. Comment les États, les sociétés civiles, les enseignants et les parents s’allieront-ils pour faire advenir une école qui pense, parle, avance avec l’Afrique ?

Par Landaya News, la confiance au service de l’information.